商业秘密案件中损害赔偿的确定:

中国里程碑式的案件与美国经验†

引言

衡量知识产权司法保护力度的一个重要指标是知识产权侵权的受害者在法院中能够获得多少实质性赔偿。此类赔偿数额体现了司法部门的决心,不仅要赔偿知识产权侵权的受害者,还要惩罚侵权者,并以此来震慑他人,防止他们作出类似行为。

中国对知识产权的司法保护力度普遍被认为是有限的。这主要是因为中国法院在知识产权侵权案件中判予的赔偿数额历来较低,尤其是与美国法院在类似案件中判予的赔偿数额相比。然而,这种情况可能正在改变,因为中国最高人民法院(“最高法”)在一宗涉及大规模商业秘密侵权的案件中做出了一项具有里程碑意义的判决,受害者获得了相当于近9千万美元的赔偿金——这是中国法院在知识产权侵权诉讼中判予的最高赔偿。

在这起具有里程碑意义的案件中,最高法克服了复杂案情带来的挑战,创新地计算了被告公司因侵害原告公司商业秘密而获得的“利益”。该案的意义在2024年9月得到认可,被选为典型案例,为之后审理类似案件的中国法院提供指导。1 2025年初,当《人民法院报》刊登文章探讨中国司法系统为增强“新质生产力”——这是习近平主席所强调的推动中国高科技发展的理念2——所采取的行动时,该案再次受到赞誉。

如下文分析,最高法在该里程碑案件中计算损害赔偿的创新方法本质上是基于“不当得利”的概念。最高法所遵循的计算步骤虽然有益,但亦有不足。为了帮助中国发展这一重要领域的法理,本文探讨了美国的相关经验。多年来,在确定何时应在商业秘密案件中适用“不当得利”方法以及如何计算“不当得利”这两方面,美国司法系统面对各种挑战,并已制定了一套全面的原则,可供中国法院参考。

中国里程碑式的商业秘密案

2024年4月25日,最高法就浙江吉利控股集团有限公司及其关联公司(统称为“吉利”)诉威马汽车科技集团有限公司及其关联公司(统称为“威马汽车”)侵害吉利商业秘密案作出终审判决。该判决于世界知识产权日前一天作出,之后一直备受关注,皆因中国法院判予原告史无前例的巨额赔偿似乎预示着中国知识产权新的发展道路。

“[…]吉利注意到近40名产品管理和技术方面的前员工在离开吉利后不久就加入了威马汽车。”

该案源于2018年,吉利注意到近40名产品管理和技术方面的前员工在离开吉利后不久就加入了威马汽车。在这些人员的帮助下,威马汽车得以将吉利的专有技术融入威马汽车的电动汽车,并申请相关专利,但这些专利后来被发现缺乏新颖性。

上海市高级人民法院(“上海高院”)作出一审判决,认定威马汽车通过战略性地招募吉利前员工并使其非法使用吉利的专有技术,侵害了吉利的商业秘密。法院判令威马汽车赔偿吉利经济损失500万元人民币以及其他款项。3

上诉后,最高法纠正了上海高院认定侵权范围过窄的错误,并同时将吉利的经济损失赔偿金额提高了约128倍,达到近6.4亿元人民币。4 该赔偿金额中近三分之二属于惩罚性赔偿,旨在惩罚威马汽车做出规模极其庞大的侵害商业秘密的行为,并震慑其他企业,防止类似行为发生。事实上,该案入选成为典型案例时,其重要意义被表述为:

本案是有力打击有组织、有计划、大规模侵害技术秘密行为的典型案例。人民法院[…]充分彰显了严格保护知识产权的鲜明态度和打击不正当竞争的坚定决心,有利于营造尊重原创、公平竞争、保护科技创新的法治环境。

[强调后加]

中国确定损害赔偿的创新方法

为了计算吉利的经济损失赔偿数额,最高法依据当时适用的《中华人民共和国反不正当竞争法》(“《2019年反不正当竞争法》”),5 采取了一种本质上基于不当得利概念的计算方法。具体而言,《2019年反不正当竞争法》允许法院在难以根据原告遭受的“损失”计算赔偿数额的情况下,以被告因侵权而获得的“利益”为基础进行计算。6

在很多案件中,法院可以通过考虑被告因侵害原告知识产权而获得的额外利润或节省的研发成本来计算被告获得的“利益”。然而,在吉利诉威马汽车案中,上述两种考虑都不合适,因为威马汽车在涉案期间并没有盈利,且没有关于威马汽车节省研发成本的直接证据。

“[…]最高法仍能按照[…]三个步骤计算出威马汽车因侵害吉利技术秘密而获得的利益。”

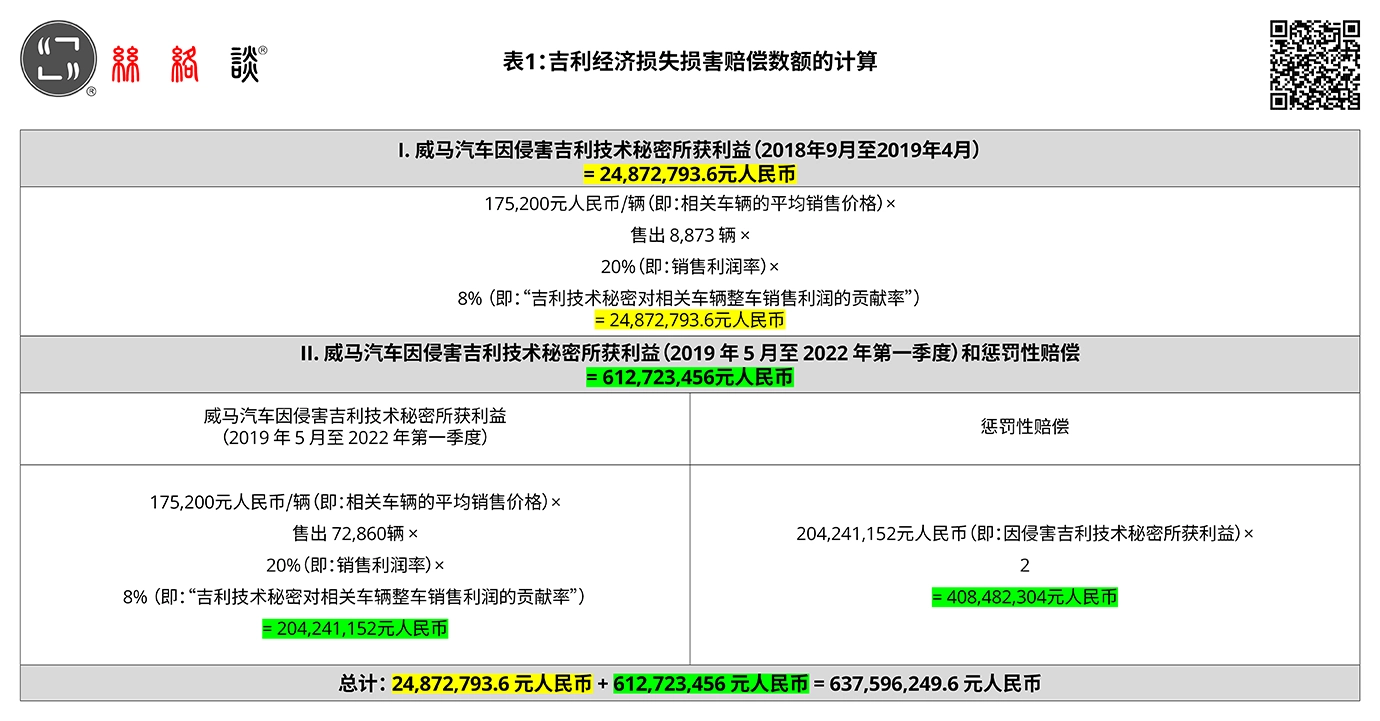

尽管面对这些挑战,最高法仍能按照以下说明——并总结于表1中——的三个步骤计算出威马汽车因侵害吉利技术秘密而获得的利益。

- 第一步:确定威马汽车利用吉利技术秘密开发的车辆(“相关车辆”)。

最高法认定威马汽车的EX系列(包括EX5、EX6和E5)电动汽车是利用吉利涉案技术秘密开发的车辆。法院得出这一结论是因为,成立于2016年5月的威马汽车仅用了两年多的时间,就于2018年9月将其EX5型号汽车推出市场销售。由于威马汽车没有相关技术经验,也无合法途径获取这些汽车所用的技术,因此这些汽车的大规模快速生产是利用吉利技术秘密的结果。最高法认为,该侵权行为不仅节省了威马汽车的研发费用,而且“缩短了产品上市时间,增强了其市场竞争优势”。

- 第二步:计算威马汽车相关车辆的销售利润中有多少比例归因于其侵害吉利商业秘密。

该计算基于四个因素的乘积:(1)相关车辆的平均销售价格、(2)涉案期间这些车辆的销量、(3)销售利润率、(4)“吉利技术秘密对相关车辆整车销售利润的贡献率”。

针对前两个因素,最高法援引了威马汽车向香港联合交易所有限公司提交的上市招股说明书(“招股说明书”)中的相关数据。吉利和威马汽车对该重要证据进行了深入的质证。

在确定第三个因素(即销售利润率)时,最高法不认同吉利提出的主张(即:该因素应以招股说明书中所记载的销售平均毛利率54.6%为基础),并指出在威马汽车“实际为亏损状态”的情况下使用该数字并不恰当。相反,最高法在没有明确说明的情况下,引用了涉案行业的“代表性企业”同期电动汽车毛利率(即10.6%-17.9%)。基于这些毛利率,最高法相当随意地将“20%”作为本案的销售利润率。到目前为止,尚不清楚在多大程度上应依赖同一行业“代表性企业”的毛利率来推断被告企业的销售利润率。

对于第四个因素,即“吉利技术秘密对相关车辆整车销售利润的贡献率”,最高法仅简要地指出应选择“8%”,而此数字远低于吉利请求的32%。根据判决书,法院“综合考虑”威马汽车侵权行为的性质等各种因素而得出该比例。具体的考虑因素以及最高法衡量这些因素的方法均不得而知。

- 第三步:计算惩罚性赔偿。

《2019年反不正当竞争法》与该法旧版本不同,前者规定若侵害商业秘密的行为“情节严重”,中国法院可以施以惩罚性赔偿。7 因此,在吉利诉威马汽车案中,最高法在考虑惩罚性赔偿问题时,将威马汽车侵害吉利技术秘密的行为区分为发生于2019年4月(即《2019年反不正当竞争法》生效月份)前和发生于2019年4月后的侵权行为。

关于威马汽车2018年9月至2019年4月期间的侵权行为,最高法认定,对吉利在此期间的经济损失的赔偿应仅包括补偿性赔偿,因为当时适用的旧版《反不正当竞争法》并未就惩罚性赔偿作出规定。

关于威马汽车2019年4月后发生的侵权行为,即2019年5月至2022年第一季度,最高法表示,对吉利在此期间的经济损失的赔偿应包括补偿性赔偿和惩罚性赔偿。最高法在没有明确说明的情况下,按照该期间补偿性赔偿数额的两倍计算惩罚性赔偿。

总体而言,尽管存在上述不足之处,最高法决定施以惩罚性赔偿仍值得欢迎,因为这将有助于遏制类似的大规模侵权行为,从而更好地保护知识产权权利人的合法权益。然而,尽管最高法认定威马汽车的侵权行为是故意且恶劣的,但并未明确解释为何最终的惩罚性赔偿定为补偿性赔偿的两倍,而不是吉利明确要求最高法将其定为补偿性赔偿的五倍——《2019年反不正当竞争法》允许的最大倍数值。这种不确定性表明,中国法院需要做出更多努力,以确保“正义不仅要得到实现,而且要以人们看得见的方式得到实现”。

美国经验

”最高法[…]的方法的局限性表明,中国法院在寻求改进该方法时,可能会发现[…]美国经验是一个有益的参考。“

最高法计算威马汽车因侵权而获得的“利益”的方法的局限性表明,中国法院在寻求改进该方法时,可能会发现下文所述的美国经验是一个有益的参考。

1. 不当得利:适用与计算

美国法律8早已认识到在商业秘密挪用案件中判予足够损害赔偿的重要性,既要确保原告获得与其损失相当的足额补偿,也要形成足够的威慑力以劝阻其他潜在的侵权者。

美国法院主要采用“利润损失”或“不当得利”的方法计算赔偿数额,以其中能令原告获得最高赔偿的计算为准。在被告通过公开披露或其它方式使商业秘密对原告失去价值的情况下,计算利润损失往往最为适用。9 在不当得利方法中,重点在于被告因挪用行为所获得的利益——无论是销售额增加、市场地位提升、研发费用节省,还是其他利益。

在美国适用“不当得利”方法时,法官或陪审团可以通过两种衡量标准之一,合理地确定出被告所获得的利益。10 第一种衡量标准是确定“若无挪用行为,被告根本无法实现的销售额”。11 该衡量标准聚焦于被告因挪用而获得的利润。在商业秘密被挪用的案件中,不当得利通常以“被告因使用商业秘密而获得的销售利润”来衡量。12

第二种衡量标准是确定被告因挪用而节省的研发成本。13 该衡量标准仍可适用于以下情况:被告对原告商业秘密的侵害在被告能够利用该秘密实现重大销售或利润之前已被发现。

萨尔斯伯里实验室(Salsbury Laboratories)诉梅里埃实验室(Merieux Laboratories)案最能体现这两种衡量标准在实践中的相互作用,其案情在某些关键方面与吉利案的情况相似。在该案中,法国疫苗制造商梅里埃(Merieux)聘用了数名萨尔斯伯里(Salsbury)的前雇员,这些雇员在萨尔斯伯里开发用于预防鸡毒支原体(Mycoplasma Gallisepticum;“MG”)的家禽疫苗方面发挥了关键作用。在聘用这些人员之前,梅里埃没有开展任何研发MG疫苗的工作。然而,这些人员到任后不久,梅里埃就开始研发一种MG疫苗,并在获得美国农业部批准后迅速将其推向市场。

梅里埃最终承认,其通过销售经萨尔斯伯里员工处不当收集的知识而开发的疫苗,获得了5.2万美元的利润。在初审法院和上诉法院中,梅里埃均辩称,判予萨尔斯伯里的损害赔偿应限于这一数额。上诉法院在其最终裁决中认为,不当得利的损害赔偿不应基于5.2万美元这相对较小的利润金额,而应基于梅里埃通过利用萨尔斯伯里的商业秘密而避免的大量研发和营销成本。因此,由于萨尔斯伯里声称其在研发原疫苗上花费了 100 多万美元,并在相关营销上花费了 200 多万美元,法院判决萨尔斯伯里获得 100 万美元赔偿,这笔金额相当于梅里埃因挪用行为而节省的研发和营销成本。法院没有判决赔偿萨尔斯伯里所要求的全部金额,因为法院发现梅里埃在将其疫苗推向市场时承担了自己的研发和营销成本。14

2. 无法证明“不当得利”时的应对方法

正如最高法在吉利诉威马汽车案中面临不确定性一样,美国法院也遇到过许多既不能适用“利润损失”又不能适用“不当得利”计算方法的情况,因为案件的事实都无法证明“利润损失”和“不当得利”。例如,若含有商业秘密的侵权产品从未上市销售,而仅由被告在其企业内部使用,则不当得利可能难以被证明。15 此外,当被挪用的商业秘密仅构成被告复杂软件产品的一小部分时,该计算困难也可能存在。16

为了应对这些困难,美国法院通常采用美国专利法的一项原则,即尽管不能充分地确定实际损失或不当得利,但原告至少有权就被告使用商业秘密的行为向被告索取合理的使用费。为了确定合理使用费是多少,法院通常会考虑:当一个人希望使用他人的商业秘密作为商业提案时,在仍能通过使用该技术获取合理利润的同时,他会愿意支付多少使用费。17

最终,以合理的使用费作为损害赔偿的判定是基于一种假设情形,即不是一方通过窃取或欺骗手段获取另一方的专有信息,而是假设双方经协商达成了许可费协议,允许被告使用原告的商业秘密。

结语

正如开篇所言,一个国家的法律制度必须为知识产权提供充分的保护,才能有效激励创新。补偿性与惩罚性损害赔偿的合理计算——尤其是在商业秘密挪用案件中——是该制度的核心环节。若未能通过补偿性与惩罚性损害赔偿救济以弥补权利人损失并震慑潜在侵权者,即便世界上最精细的知识产权保护体系也将收效甚微。最高法就本案所作出的判决,正是实现这一目标的重要一步。

- 此文章的引用是:韩霖森(Nathan Harpainter)、赵炜,商业秘密案件中损害赔偿的确定:中国里程碑式的案件与美国经验,丝络谈®,丝络灼见™,2025年10月1日,https://zh.sinotalks.com/sinoinsights/trade-secret-damages-china-united-states。

两位作者对本文的完成做出了同等重要的贡献,其名字按英文姓氏字母顺序排列。 此文章的英文原文由两位作者与Mei Gechlik博士编辑。中文版本由赵炜、熊美英博士翻译而成。作者对载于本文章中的信息和意见负责。该等信息和意见并不一定构成或代表丝络谈®的工作或意见。↩︎

- 最高人民法院发布反垄断和反不正当竞争典型案例,《最高人民法院知识产权法庭网》,2024年9月11日, https://enipc.court.gov.cn/zh-cn/news/view-3433.html。关于“典型案例”的更多信息,见,例如,熊美英博士,反垄断法与知识产权:给予中国法院更多的指导,丝络谈™,简讯4号,2022年1月26日,https://zh.sinotalks.com/inbrief/guiding-case-typical-case ↩︎

- 渠丽华,为新质生产力注入强劲司法动能,《最高人民法院知识产权法庭网》,2025年2月28日, https://ipc.court.gov.cn/zh-cn/news/view-3974.html。关于“新质生产力”的更多信息,见,例如,熊美英博士,1992年的重要谈话、2024年的法院案例与“新质生产力”,丝络谈™,简讯47号,2024年8月28日,https://zh.sinotalks.com/inbrief/new-quality-productive-forces ↩︎

- (2018)沪民初102号民事判决,2022年9月5日由上海市高级人民法院作出。 ↩︎

- (2023)最高法知民终1590号民事判决,2024年4月25日由最高人民法院作出。 ↩︎

- 《中华人民共和国反不正当竞争法》,1993年9月2日通过和公布,1993年12月1日起施行,并于2019年4月23日修正,同日起施行,http://www.csrc.gov.cn/beijing/c105536/c7431842/content.shtml。该法于2025年6月27日再次修订,修订后的版本将于2025年10月15日起施行。 ↩︎

- 同上,第十七条。2025年版《反不正当竞争法》第二十二条与此类似,不同之处在于,法院可以选择以原告的损失或被告的利益来计算赔偿数额。换句话说,与该法2019年版不同,2025年版并未规定只有在难以以原告的损失作为计算依据时才适用后者的方法。

关于中国反不正当竞争法更多的讨论,见,例如,丝络谈®编辑委员会,中国新修订法律打击跨境不正当竞争,丝络谈®,丝络速递™,2025年7月16日,https://zh.sinotalks.com/sinoexpress/cross-border-unfair-competition;熊美英博士,数据作为人工智能时代的财产:中国如何逐步制定相关规则,丝络谈™,简讯53号,2025年2月26日,https://zh.sinotalks.com/inbrief/data-ai-property。 ↩︎ - 同上。 ↩︎

- 在美国,联邦法律和州法律都可能适用于商业秘密挪用问题。适用的法律取决于处理诉讼的法院的具体管辖权。然而,不同司法管辖区适用的基本原则大致相似。 ↩︎

- Gregory E. Upchurch, Intellectual Property Litigation Guide: Patents and Trade Secrets §20:23(2025 年第 1 版);亦见University Computing Co.诉Lykes-Youngstown Corp,504 F.2d 518,535(指出“在大多数情况下,被告利用秘密为自己谋利,除了随后的竞争地位相对差异外,对原告没有明显影响。”)。 ↩︎

- Epic Sys. Corp.诉Tata Consultancy Servs. Ltd.,980 F.3d 1117,1130 (7th Cir. 2020)。亦见The Sedona Conference,Commentary on Monetary Remedies in Trade Secret Litigation,24 Sedona Conf. J. 349(2023),https://www.thesedonaconference.org/sites/default/files/publications/Commentary-on-Monetary-Remedies-in-Trade-Secret-Litigation-July-2023_1.pdf。 ↩︎

- The Sedona Conference,注释10,385页(脚注54说明:“不当得利损害赔偿可能包括转移销售和非转移销售。转移销售是指那些被告进行的销售,而若非挪用行为,这些销售本应由原告进行的。如果这些销售也包含在原告的利润损失索赔中,则应注意避免重复计算。非转移销售是指那些被告进行的销售,而就算没有挪用行为,这些销售也不会由原告进行的。这些也代表不当得利销售。”)。 ↩︎

- Litton Systems, Inc.诉Ssangyong Cement Indus. Co., Ltd.,107 F.3d 30(Fed. Cir. 1997)。 ↩︎

- PPG Industries诉Jiangsu Tie Mao Glass Co.,47 F.4th 156(3d Cir. 2022)。 ↩︎

- Salsbury Laboratories, Inc.诉Merieux Laboratories, Inc.,908 F.2d 706,714(11th Cir. 1990)。 ↩︎

- Unilogic诉Burroughs,10 Cal.App.4th 612,626-630(6th Dist. Ct. App. 1992)。 ↩︎

- Vermont Microsystems诉Autodesk,138 F.3d 449(2d. Cir. 1998)。 ↩︎

- 同上。法院将专利案件中合理使用费的检验标准应用于商业秘密案件。 ↩︎